本日20日、総務常任委員会終わりました!

テキスト生成AIの活用

広告収入アップの取り組みの提案

窓口支援システムの導入に向けての見解

北摂他市の二つの消防司令センターの動きへの対応

防犯カメラの告知板について、公園の看板との兼ね合い、景観配慮

クリエイティブパートナー制度の継続と発展について

などなど質問しました。

※写真は、委員会終了後に撮影

7日開会で、28日までです。

4月に市長選があったため、

今日は市長の施政方針演説がありました。

(例年は3月議会)

今回の議案はこちらをご参照ください。https://www.city.ibaraki.osaka.jp/material/files/group/14/R6_6yoteiannken.pdf

米川は学校空間と、待機児童対策、一人暮らし高齢者の現状と支援について質問しようと思っています。

各担当課との調整はこれから。

3期目も終わりが見えてきました。

3月議会の報告として、

米川の議会ニュース、つながりだよりVol.42を発行しました。

▽こちらから閲覧できます

https://www.s-yonekawa.net/pdf/tsunagu42.pdf

3月議会最終日に議会の自主解散決議の審議がありました。

新聞報道でも出ております。

決議案可決には、地方議会の自主解散に関する特例法に基づき、

4分の3以上の議員が出席し、

5分の4以上の賛成が必要です。

結果は出席22人で、10人が賛成、12人が反対、4人が退席でした。

(定数28ですが、この時点では欠員2)

今回の議会では、茨木市長選挙と9ヶ月のズレが生じている茨木市議会議員選挙を同日選挙の実現に向けて、自由民主党・絆会派より、解散の決議案が出されました。

同日実施で4,500万円の経費削減、市長選挙の投票率の向上などのメリットがあり、解散の意義については否定するものではありません。

一方、解散の根拠となる「地方議会の自主解散に関する特例法」は、東京都議会の汚職事件を契機として、都議会を解散させるために1965年、緊急制定されました。

世論の著しい高まりを踏まえることが立法趣旨としてあり、「世論の高まり」をどう捉えるかということもポイントとなります。

その点については、本市においてまだ達していないのではないかという判断をしました。

また、今回の決議によって、即日解散となっても4月7日の市長選には同日実施できず、4年後という不確定要素であること、

二元代表制として、市長選と市議選がずれていることにより、その時点の民意を反映につながること等といった理由で、今回は反対することとしました。

非常に悩みに悩んだ結論です。

国会議事録を参照したことはもちろんのこと、

中之島図書館に行って、1965年の月間「地方自治」を閲覧して立法過程を確認し、

本市中央図書館のレファレンスでも、制定1年後の自治省判断の記事(朝日新聞)を複写してもらいました。

議会のあり方、自分自身の議案の向き合い方を改めて考えさせられました。

2月4日午前に中津の防災訓練がありました。

煙体験、水消火器、トイレワーク、家具転倒防止などのブースに分かれて実施。

私は、自主防災会の幹事として、体育館で家具転倒防止のブースの担当をさせていただきました。

この日は参加者190名ほど。

東中学校の水泳部員15人も手伝ってくださって、

家具転倒防止の説明パネルを用いて

一生懸命参加者に説明してくれました。

中学生がこのように参加している訓練は他市ではあまりないと、

危機管理課から聞きました。

今回の訓練を通して、いつ起こるかわからない災害に備え、

改めて、自助の部分をまずはしっかり取り組んでいく必要があると感じました。

先月、ウェブサイトに関するお詫びの文章を投稿いたしました。

その後のご報告です。

すでにセキュリティ上は大丈夫だったのですが、

その後、検索エンジンの方も情報が更新され、

なりすましのようなサイトも検索結果に表示されなくなりました。

解決です。

ご迷惑をおかけし、申し訳ありませんでした。

今後ともよろしくお願い致します。

かねてから要望をしていた阪急茨木市駅南側、

舟木町まちかど公園(三角地)の電線にとまるハトの群れ対策

公園緑地課から報告があり、

12月12日~12月20日の午後3時半前後に

毎日、巡回をされたとのことです。

やはり餌やりをされている方がおられたようで、

お声がけをしたところ来られなくなり、

ハトもかなり減ったとのことです。

連日行ってくださった公園緑地課の職員のみなさんに感謝です。

公園の方は定期的に確認していきたいと思います。

私の運営する「茨木市議会議員|米川勝利のwebサイト」におきまして、

検索エンジン経由でのアクセス時に私のサイトではないものにリダイレクトされる事象が発生している可能性がございます。

皆様には大変なご迷惑をおかけしており、心よりお詫び申し上げます。

■判明時期と対策について

2023年11月13日(月)、検索エンジンから同Webサイトにアクセスすると、本来とは異なるWebページにリダイレクトされ表示されることを確認いたしました。

このため、同Webサイトへのアクセスができないよう外部から遮断し、調査を開始いたしました。

現在、不正アクセスの対策を行い、セキュリティの問題については解決をしたのですが、一部検索エンジンでは、私のサイトではないものにリダイレクトする可能性があります。

市民の皆様のプライバシーとセキュリティを最優先に考え、安心してご利用いただくため、以下の点にご留意いただけますようお願い申し上げます。

直接URLを入力してアクセス: ウェブサイトにアクセスする際は、検索エンジンを経由せずに直接正確なURLをご入力いただくようお願いいたします。

ブラウザのセキュリティ機能をご活用: ブラウザのセキュリティ設定を確認し、怪しいサイトへのアクセスを防ぐようにお願いいたします。

最新のセキュリティソフトをご使用: お使いのデバイスには最新のセキュリティソフトウェアをインストールし、アップデートを定期的に行っていただくようお勧めいたします。

不審な点がございましたら、ご一報ください: 万が一、不審な動作や怪しいリダイレクトに気づかれましたら、お手数ですが直ちに米川070-5265-4371までご連絡いただきますようお願いいたします。

改めまして、このようなご迷惑をおかけしてしまい誠に申し訳ございません。何かご不明点やご質問がございましたら、どうぞお気軽にお知らせください。 心よりお詫び申し上げます。

つながりだよりVol.40を発行しました。

こちらからご覧いただけます。

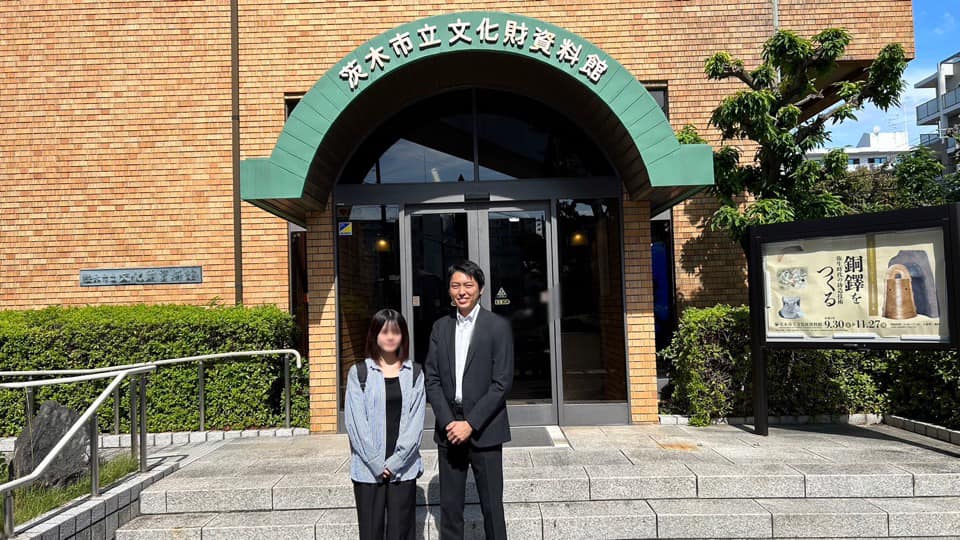

ご縁あって先月から

インターン生を受け入れています!

この日は文化財資料館を見学させていただき、お話を伺いました。